NOITE DE 18 PARA 19 DE JUNHO 1994Estou em casa à espera de um homem que me vem buscar, em trabalho. A Teresinha também está, a arrumar tudo. É um apartamento bonito, amplo e luminoso.

Ouço o motor de um carro e chego à janela. Vejo o homem que me vem buscar com mais três. Estão todos a descarregar uma carrinha. Dois estão fardados de militares. Não me apetece nada ir naquele carro feio, com aquela gente.

Tocam à porta e peço à Teresa que vá abrir. Estou desvairadamente à procura dos sapatos e do casaco, e não os consigo encontrar. A casa tem comunicação com outra, aonde chego através de um longo corredor, semi deserto, com armários vazios ou meio cheios. O corredor dá para uns quartos onde se vêm pessoas a ressonar, porque dormem pesadamente.

Sinto-me mais ou menos uma intrusa. As pessoas dormem e é como se não fosse muito próprio introduzir-me assim nos seus aposentos, tanto mais que aquilo que eu quero, e me pertence, não pode, de modo algum estar naquela zona.

A Teresa, entretanto, encontrou-me os sapatos, mas o casaco continua desaparecido.

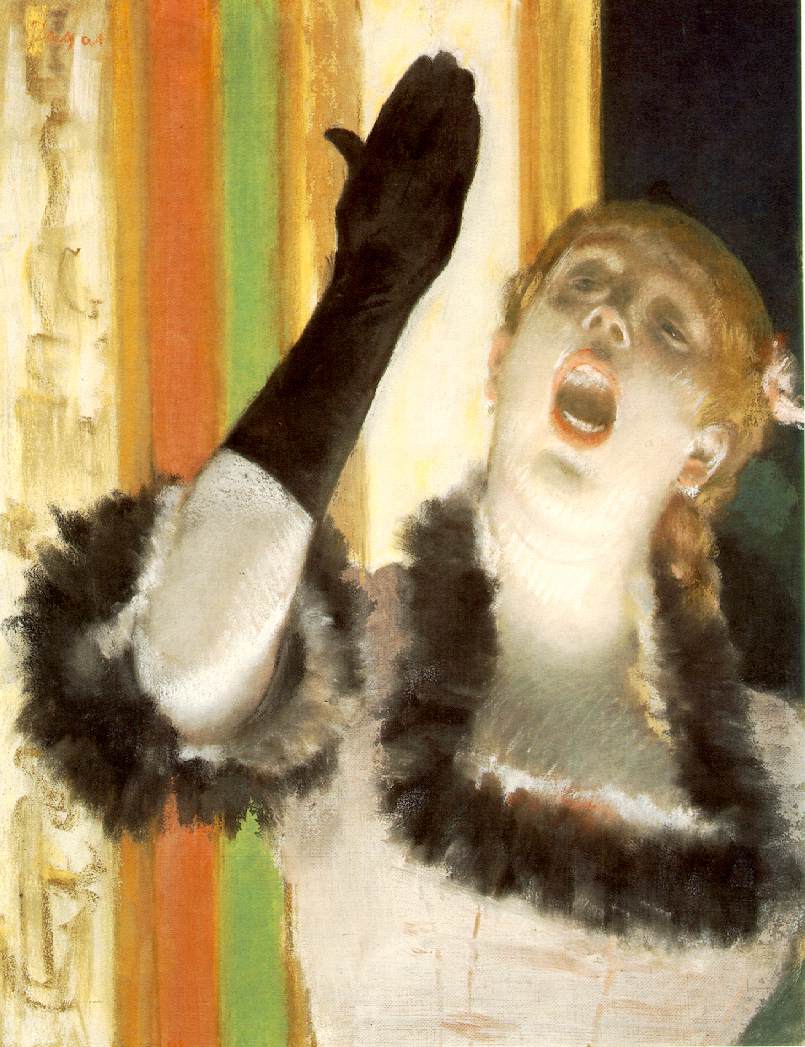

Regresso à minha sala e encontro o homem que me vem buscar mais os outros, que eu cumprimento com um aperto de mão, enquanto penso que não quero ir para dentro de um carro com eles todos. Então o mais novo vem ter comigo. Diz-me que canta bem, e pergunta se o quero ouvir cantar. Canta com uma voz tão bonita, e tão baixinho, que é uma maravilha ouvi-lo. Ele é tão jovem, quase um adolescente.

Depois desço para o jardim, onde há uma grande festa. Cruzam-se pessoas de tantos lados, é bom estar ali, mas alguém diz que é preciso ter cuidado com as coisas, porque aquele miúdo que cantava tão bem é seropositivo, suponho que por ser toxicodependente, e é normal que tente roubar-nos. Lembro-me de ter deixado a minha carteira ao alcance das suas nãos, e já não sei, ou não posso, voltar atrás. Ou não quero.

Passam por nós animais em liberdade, como se aquele jardim fosse uma reserva de caça, sem caçadores.

Há uma espécie de veado, e um boi-cavalo, todo preto, que passa ao meu lado, e eu digo “muuuuu” e ele responde “muuuuu” e eu começo a rir, a rir, e digo às pessoas que estão comigo “vêm? eles respondem”. Estou sentada no chão e passa uma gazela e eu chamo-a, sem esperança que ela venha ter comigo, mas ela aproxima-se, vem ao meu encontro, e eu faço-lhe festas.

Percebo que todos os animais são pacíficos e perderam o medo de nós, e têm uma pele tão áspera, ao contrário do que parece, ao ver o seu pelo curto e brilhante, e é tão bom tocar-lhes, sentir o seu calor e a sua confiança.

Depois há um lince que está dentro de uma casa, e tem bebés e um dos bebés está a fugir para o jardim. É do tamanho de um dedo e alguém diz que enquanto são assim bebés é preciso colá-los com um adesivo à barriga das mães. Aproximo-me dele e ponho-o debaixo da mãe, que já lá tem outro, bem maior.

É uma família perfeitamente felina. Estão muito tranquilos, mas fazem-me algum medo. Um dos bebés, de repente, é muito grande, maior do que a mãe que tem só o tamanho de um gato. Peço que mo levem embora de casa. Ele pergunta: “porquê?” Digo: “porque és muito grande e fazes-me medo.” E ele pergunta: “Agora?” Eu respondo que agora não, mas depois ele vai crescer, ficar maior ainda e a sua natureza é ser fera... Ele diz "Nunca me vou virar contra ti".

E é tão estranho estar ali a falar com um gato selvagem que fala melhor do que uma pessoa, e ao mesmo tempo é como se fosse muito normal estar a fazê-lo.

Penso: é assim que as pessoas deviam conviver com os animais, como se fossemos, todos, uma grande família.

Depois há outra história com o Lula, numa outra terra, onde há um homem criminosos, e a iminência de um crime a ser cometido. Estamos nas instalações do aeroporto, mas há jardins e florestas a toda a volta, e o Lula foi sozinho para casa, e eu ando louca à sua procura, perguntando a toda a gente: "viram o meu filho?".

Finalmente ele aparece mas a hipótese do criminoso actuar continua, tanto mais que não sabemos muito bem quem ele é. Pode andar disfarçado, ou estar muito bem escondido.

E eu penso: ainda bem que estou a sonhar com estas armadilhas, para tomar conhecimento delas e anulá-las, ou desactivá-las.